2012.05.19 22:40

HOME > hakublog

2012.05.18 09:45

今日のプーさんぽ!!

2012.05.17 17:16

帯屋捨松さんの東京展にお邪魔してきました!

2012.05.16 11:30

今日のプーさんぽ!!

2012.05.15 10:47

今日は葵祭の日!?

今日は、今から約1400年前の欽明天皇の時代に起源をもつ葵祭の日です。葵祭は京都三大祭のひとつで、日本のお祭のうち最も優雅で古趣に富んだ祭として知られています。平安朝の優雅な古典行列は平安貴族そのままの姿で列をつくり、京都御所を出発、総勢500名以上の風雅な行列が下鴨神社を経て、上賀茂神社へ向かいます。が、今日は雨の為明日に順延のようです。

“きもの白”では今回、葵祭のイベントは計画していないのですが、京都の三大祭りのひとつ、夏に行われる祇園祭にご案内するイベントは開催させて頂きます!!一般の方はご入場いただけない所をご見学いただけ、特等席での巡行をご覧いただくことができます。日程としては7月16日からの1泊2日で現地集合となっております。

“きもの白”では今回、葵祭のイベントは計画していないのですが、京都の三大祭りのひとつ、夏に行われる祇園祭にご案内するイベントは開催させて頂きます!!一般の方はご入場いただけない所をご見学いただけ、特等席での巡行をご覧いただくことができます。日程としては7月16日からの1泊2日で現地集合となっております。

ご参加の皆様に楽しんでいただくために、定員を少なく設定しておりますので、現在の時点で定員いっぱいが近づいてきております。ご興味のある方は早めにコチラhttp://kimono-haku.jp/form/form_1.htmlからお問い合わせください。

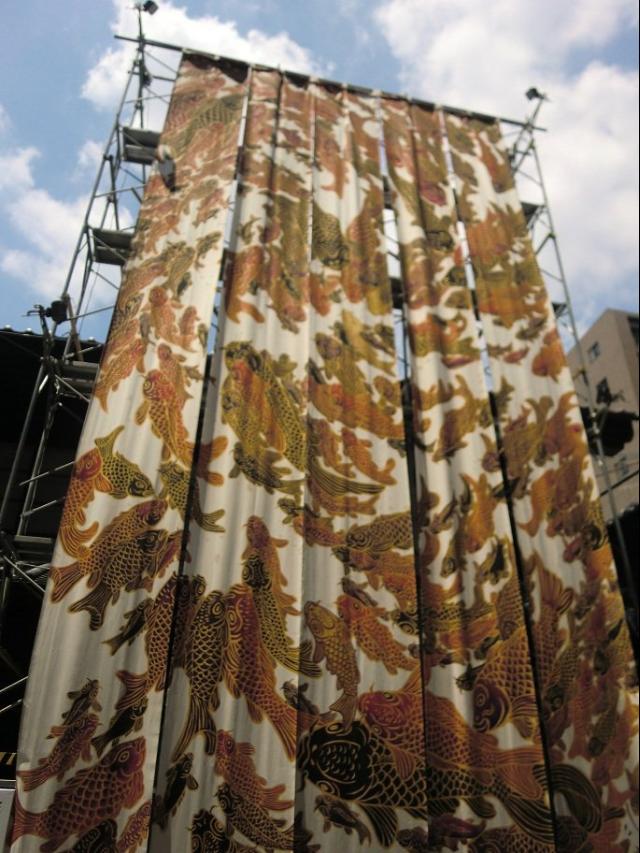

写真は祇園祭の様子です。1枚目は譽田屋源兵衛の入口です。二枚目は巡行の様子です。こんなに近くからご覧いただけるんですよ。

写真は祇園祭の様子です。1枚目は譽田屋源兵衛の入口です。二枚目は巡行の様子です。こんなに近くからご覧いただけるんですよ。

by kyoko

ご参加の皆様に楽しんでいただくために、定員を少なく設定しておりますので、現在の時点で定員いっぱいが近づいてきております。ご興味のある方は早めにコチラhttp://kimono-haku.jp/form/form_1.htmlからお問い合わせください。

by kyoko